新华社北京2月24日电 国务院总理李强2月24日主持召开国务院常务会议,对抓紧做好春节假期后政府工作作出部署。会议指出,今年是“十五五”开局之年,国务院各部门要进一步增强责任感紧迫感,瞄准全年目标任务,迅速进入工作状态,推动党中央各项决策部署落地见效。尤其要树立和践行正确政绩观,坚持从实际出发、按规律办事,自觉为人民出政绩、以实干出政绩。要着力抓好重点任务落实,按照职责分工尽快组织力量,深入研究推进工作,确保取得实实在在的成效。要以创新的思路优化管理和服务,支持地方和企业积极探索打造新增长点,多到一线了解企业诉求和群众急难愁盼,拿出更多有针对性的政策措施,不断激发市场活力、增进民生福祉。

会议研究推进银发经济和养老服务发展有关工作。会议指出,我国银发经济潜力很大,要完善支持举措、强化政策落实,促进养老事业和养老产业发展,为应对人口老龄化提供有力支撑。要进一步释放银发消费需求,提升消费能力,发挥消费补贴等政策牵引作用,打造一批银发消费新场景新业态。要推动普惠养老服务供给提质扩面,健全分级分类、普惠可及、覆盖城乡、持续发展的养老服务体系,更好保障老有所养。要加强养老机构安全管理,及时排查化解风险隐患,严厉打击虚假宣传、非法集资和养老诈骗等行为,切实维护老年群体合法权益。

会议审议通过《关于加强基层消防工作的意见》。会议指出,基层处于火灾防控的第一线、防范化解重大安全风险的最前沿,要坚持预防为主、防消结合,分级负责、属地为主,健全完善基层消防安全治理机制。要形成齐抓共管的工作格局,加强基层消防监督检查,严格落实“三管三必须”要求,全面夯实火灾防控基础。要筑牢消防安全人民防线,广泛宣传普及消防安全知识,针对重点人群常态化开展应急疏散演练,提升公众风险防范意识和自救互救能力。

会议讨论并原则通过《中华人民共和国水法(修订草案)》,决定将草案提请全国人大常委会审议。会议指出,要深入贯彻落实新时代治水思路,进一步强化系统观念和法治思维,加强部门协同、上下联动、区域共治,统筹做好水资源保护、开发、利用、节约及水害防治等工作,为推动高质量发展提供更有力的水安全保障。

会议还研究了其他事项。

习近平春节前夕在北京看望慰问基层干部群众

向全国各族人民致以美好的新春祝福

祝各族人民幸福安康祝伟大祖国繁荣昌盛

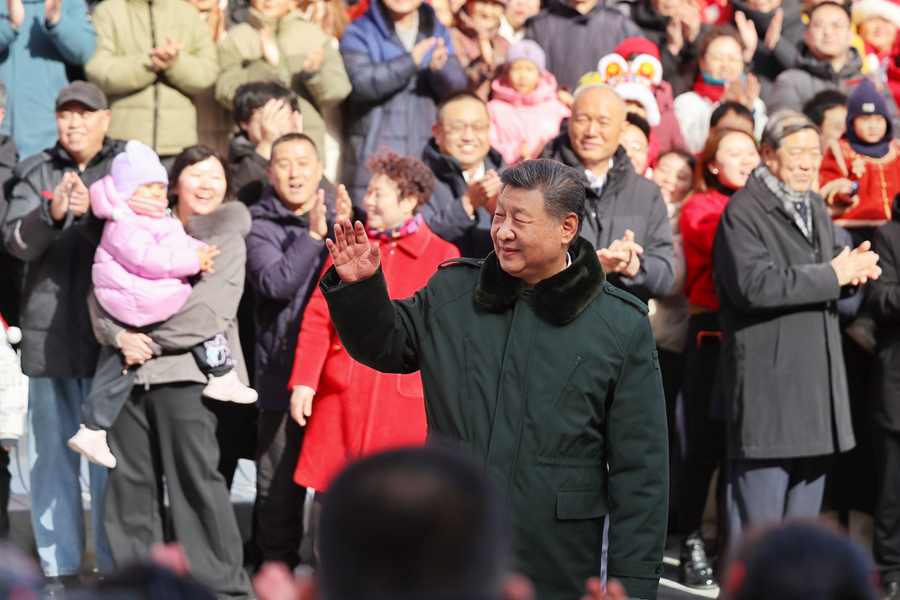

蔡奇陪同考察

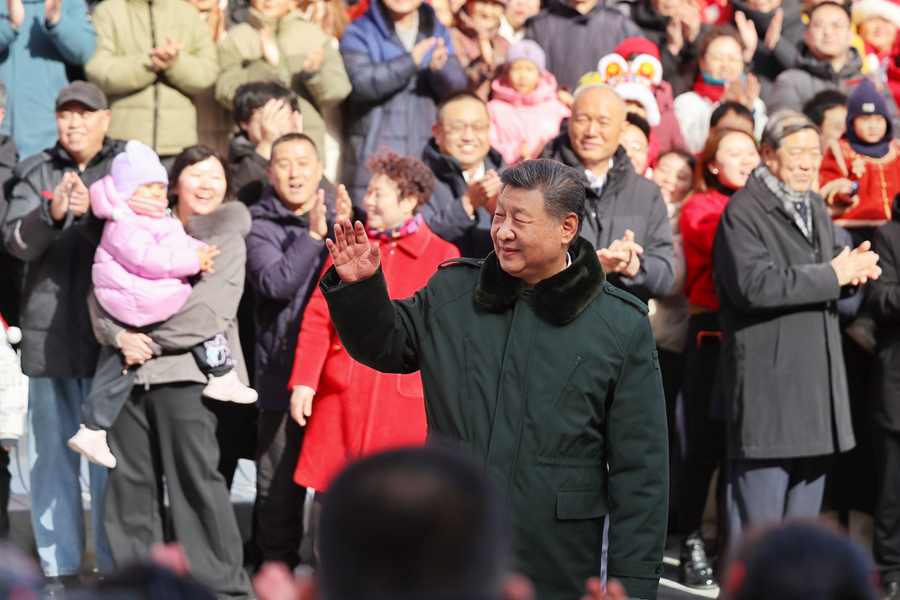

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是10日上午,习近平在东城区隆福寺街区考察时,向全国各族人民和香港同胞、澳门同胞、台湾同胞、海外侨胞致以美好的新春祝福。新华社记者 燕雁 摄

新华社北京2月10日电 中华民族传统节日春节即将到来之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众,向全国各族人民和香港同胞、澳门同胞、台湾同胞、海外侨胞拜年!祝愿海内外中华儿女在农历马年龙马精神、身体健康、事业有成、阖家幸福!祝愿伟大祖国山河锦绣、风调雨顺、繁荣昌盛、国泰民安!

2月9日至10日,习近平在中共中央政治局委员、北京市委书记尹力和市长殷勇陪同下,深入科创园区、养老服务街区、新春市集考察,给基层干部群众送上党中央的关怀和祝福。

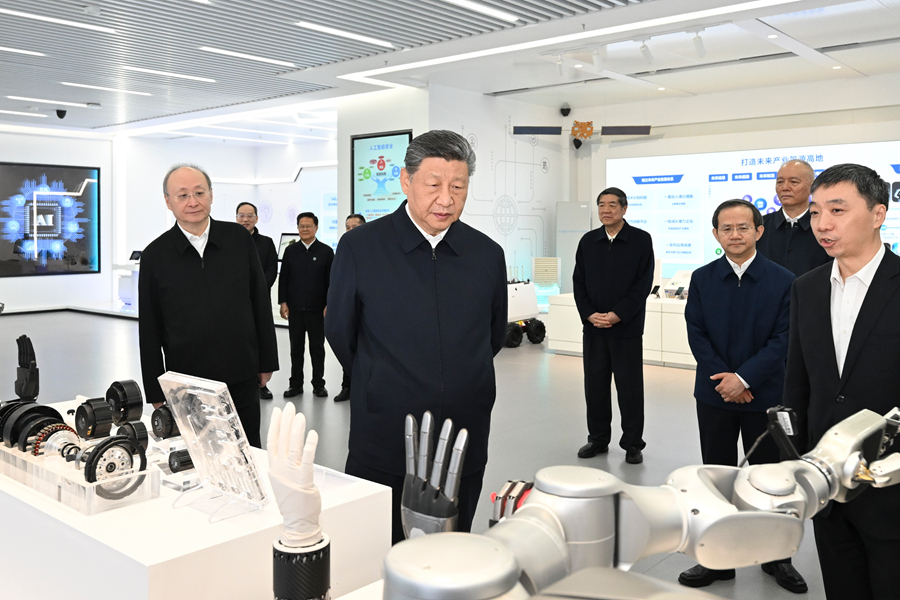

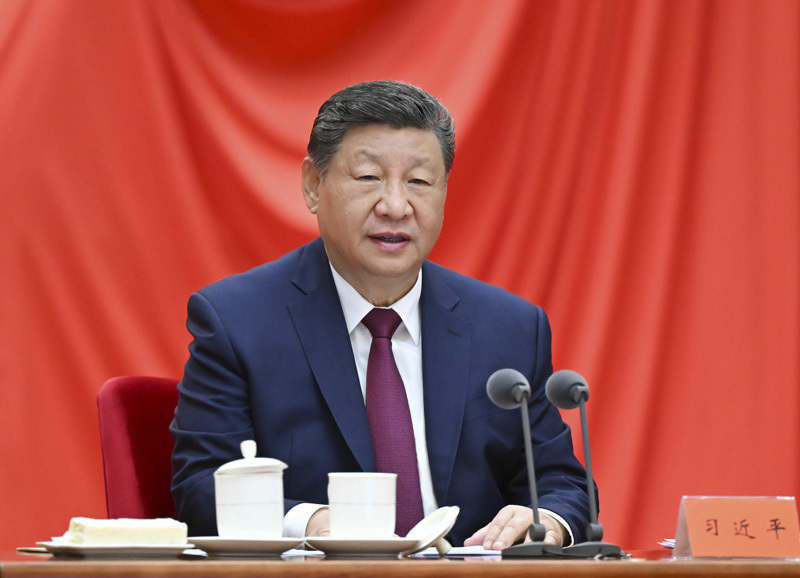

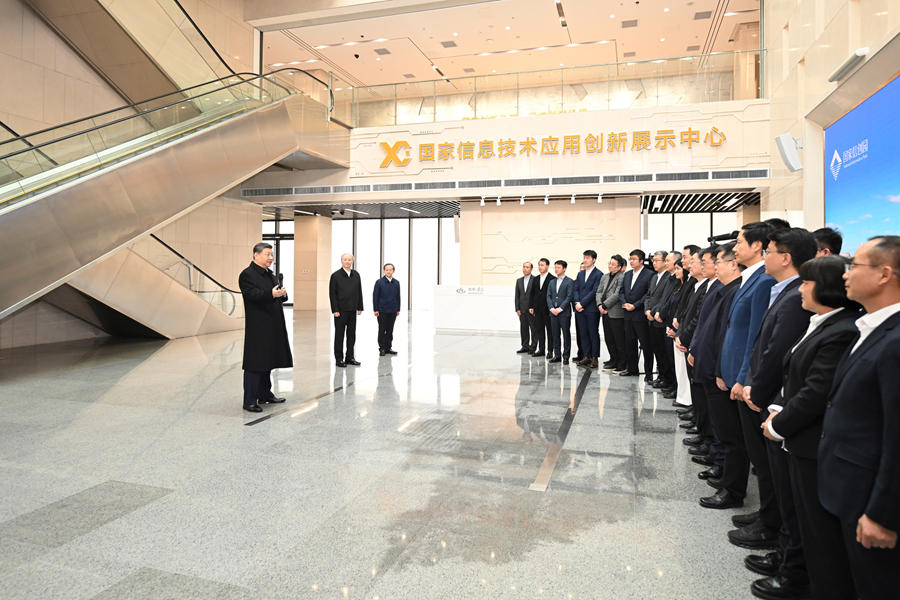

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是9日上午,习近平在位于北京亦庄的国家信创园考察。新华社记者 燕雁 摄

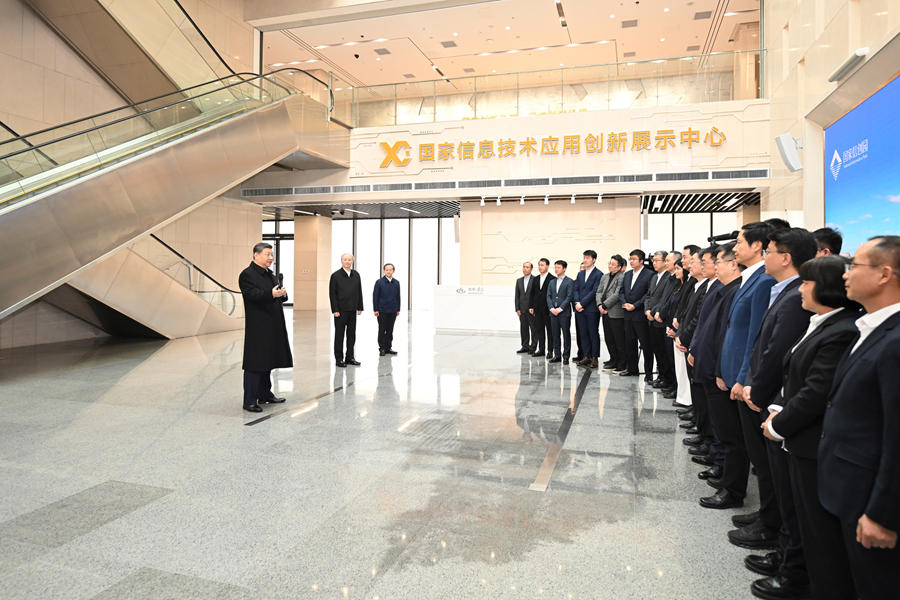

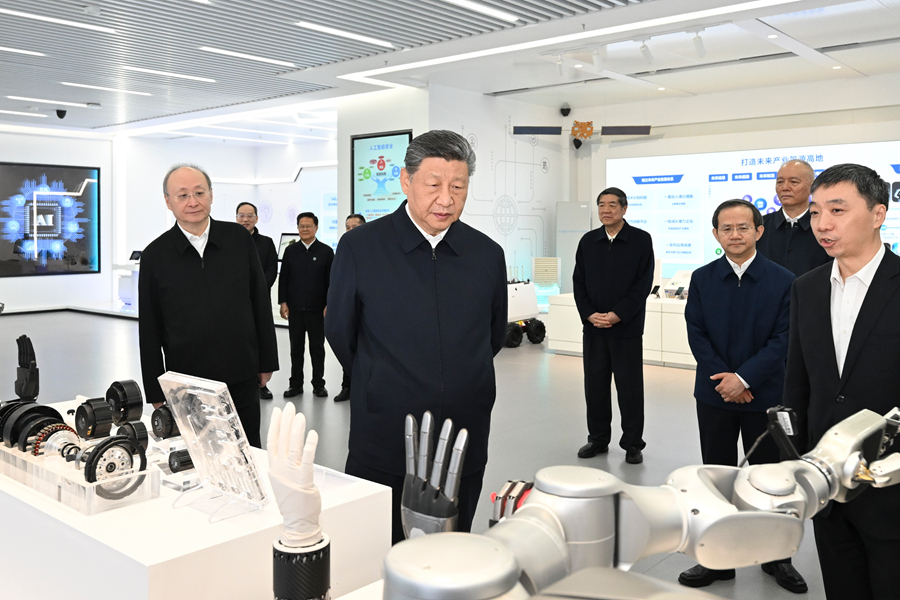

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是9日上午,习近平在位于北京亦庄的国家信创园考察。新华社发(盛佳鹏 摄)

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是9日上午,习近平在位于北京亦庄的国家信创园考察。新华社记者 谢环驰 摄

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是9日上午,习近平在位于北京亦庄的国家信创园考察时,同科研人员和科技企业负责人代表交流。新华社记者 燕雁 摄

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是9日上午,习近平在位于北京亦庄的国家信创园考察时,同科研人员和科技企业负责人代表交流。新华社记者 谢环驰 摄

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是9日上午,习近平在位于北京亦庄的国家信创园考察时,同科研人员和科技企业负责人代表交流。新华社记者 谢环驰 摄

9日上午,习近平来到位于北京亦庄的国家信创园,详细了解信息技术创新应用等情况,仔细察看人工智能、机器人等科技创新成果展示,频频同科研人员和科技企业负责人代表交流。他说,今天来这里现场学习,很开眼界,看了之后对国家科技创新更加充满信心。他强调,建设社会主义现代化强国,关键在科技自立自强,北京要发挥自身优势,在这方面作出更大贡献。他勉励广大科技工作者厚植报国情怀,发扬奋斗精神,在中国式现代化征程上建功立业。

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是10日上午,习近平在西城区新街口街道父母食堂考察时,同在这里休息的快递小哥亲切交流。新华社记者 谢环驰 摄

位于西城区北草厂胡同的“吾老·新街”养老服务街区,近年来推进无障碍和适老化改造,为老年人提供多元化养老服务。10日上午,习近平来到这里,走进新街口街道父母食堂,察看菜品、价格和就餐环境,仔细询问食堂开展养老助餐服务情况。见到在这里休息的快递小哥,习近平关切询问他们的工作和生活,为他们付出的辛劳和作出的贡献点赞。他指出,尊老敬老是中华民族传统美德,爱老助老是全社会共同责任。各级党委和政府要统筹各类资源,推动养老服务扩容提质、持续发展,努力为老年人安享幸福晚年创造更好条件。

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是10日上午,习近平在西城区“吾老·新街”养老服务街区银龄老年公寓考察时,同老人们亲切交流。新华社记者 燕雁 摄

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是10日上午,习近平在西城区“吾老·新街”养老服务街区银龄老年公寓考察时,同老人们亲切交流。新华社记者 谢环驰 摄

在银龄老年公寓,习近平详细了解老年人健康检查、康复训练、日常起居照料等情况。大厅里,一些老人正在写春联和福字,习近平来到他们中间,欣赏他们的创作,勉励他们老骥伏枥、老有所为,祝他们健康长寿、春节快乐。

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是10日上午,习近平在东城区隆福寺街区的稻香村糕点店考察。新华社记者 谢环驰 摄

东城区隆福寺街区通过风貌保护和更新改造,打造成为多业态步行街区。习近平察看街区风貌,听取城市更新情况介绍。他走进一家稻香村糕点店,了解糕点品类和特色,观看糕点现场制作,希望店主把这一北京老字号传承发展好。

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是10日上午,习近平在东城区隆福寺街区新春市集考察时,同现场群众亲切交流。新华社记者 燕雁 摄

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是10日上午,习近平在东城区隆福寺街区新春市集考察时,同现场群众亲切交流。新华社记者 谢环驰 摄

正值农历小年,隆福大厦前,新春市集吸引了大量市民和游客。习近平饶有兴致察看各式年货摊位,同现场群众亲切交流。他愉快地向大家讲起年少时多次到隆福寺的情景,还购买了几份特色食品和文创产品。

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是10日上午,习近平在东城区隆福寺街区考察时,向全国各族人民和香港同胞、澳门同胞、台湾同胞、海外侨胞致以美好的新春祝福。新华社记者 燕雁 摄

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是10日上午,习近平在东城区隆福寺街区考察时,向全国各族人民和香港同胞、澳门同胞、台湾同胞、海外侨胞致以美好的新春祝福。新华社记者 谢环驰 摄

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是10日上午,习近平在东城区隆福寺街区考察时,向全国各族人民和香港同胞、澳门同胞、台湾同胞、海外侨胞致以美好的新春祝福。新华社记者 殷博古 摄

2月9日至10日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京考察并看望慰问基层干部群众。这是10日上午,习近平在东城区隆福寺街区考察时,向现场群众挥手致意。新华社发(肖翊 摄)

街道上,京西太平鼓表演欢快热闹。看到总书记来了,现场群众热情欢呼问好。习近平向北京市民、向全国各族人民拜年。他说,今天是北方的“小年”,我特地来同大家一起“过小年,迎新年”。看到这里熙熙攘攘、喜气洋洋,年味很浓、年货充足,感到很高兴。过年对老百姓来说是大事,各级党委和政府要切实抓好民生保障和安全生产,确保广大人民群众开开心心、欢欢乐乐过好年。

考察期间,习近平听取北京市委和市政府工作汇报,对北京各项工作取得的成绩给予肯定。

习近平指出,“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。北京要深入贯彻党的二十届四中全会精神,落实党中央确定的城市战略定位,精准务实推动经济社会发展,确保率先基本实现社会主义现代化取得决定性进展,努力在全国发挥示范作用。

习近平强调,北京要立足城市战略定位和京津冀协同发展,进一步树牢高质量发展导向,在有增有减、有保有压中推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。牵住疏解北京非首都功能这个推动京津冀协同发展的“牛鼻子”,坚持控增量和疏存量相结合、两手抓,实现疏解和提升有机统一、相互促进。抓住北京(京津冀)国际科技创新中心扩围的契机,加强与天津、河北的协同创新和产业协作,推动京津冀协同发展不断走深走实。统筹教育科技人才一体发展,强化科技创新和产业创新深度融合,大力发展新质生产力。积极发展现代服务业,用好丰富的文化资源,促进文商旅体展融合发展。坚持大城市带动大京郊、大京郊服务大城市,加强城乡一体规划,促进城乡联动发展、融合发展、协调发展。进一步全面深化改革,扩大制度型开放,努力为全国提供可复制可推广的经验。

习近平指出,北京建设国际一流的和谐宜居之都,必须以首善标准推进城市治理。要加强城乡基层防灾减灾救灾和应急能力建设,不断提升城市公共安全水平。坚持人民城市理念,着力健全基本公共服务体系,用好“接诉即办”等机制,扎实解决人民群众急难愁盼问题。巩固大气、水、土壤环境治理成效,推进新污染物治理和生活垃圾分类处置,打造绿色低碳的宜居家园。坚持党建引领,强化科技赋能,让城市治理更加高效、精细。

习近平强调,必须以更高标准和更实举措推进全面从严治党。突出抓好党的政治建设,锻造过硬的政治能力。严把选人用人关口,选优配强各级领导班子。加强学习培训,全面提高干部队伍的现代化建设本领。引导党员干部树立和践行正确政绩观,努力创造经得起实践、人民、历史检验的实绩。持续深化正风肃纪反腐,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,着力铲除腐败滋生的土壤和条件,努力营造风清气正的政治生态。

中共中央政治局常委、中央办公厅主任蔡奇陪同考察。

何立峰及中央和国家机关有关部门负责同志陪同考察。

【责任编辑:马俊卿】

首页

首页 政务公开

政务公开 资讯中心

资讯中心 政务服务

政务服务 招商引资

招商引资 走进连州

走进连州 网络问政

网络问政

粤公网安备 44188202000031号

粤公网安备 44188202000031号